ハクビシン対策の補助金を申請するには?【被害の具体的な証拠が必要】採択率を上げる3つのコツ

【この記事に書かれてあること】

ハクビシン被害に悩まされていませんか?- 補助金の種類と申請条件を確認

- 被害状況の具体的な記録と証拠を準備

- 申請書類の正確な記入と提出

- 地域への貢献度や環境保護の視点をアピール

- 長期的な対策計画の提案で信頼獲得

対策費用が高くて踏み切れない…そんな方に朗報です。

実は、ハクビシン対策には補助金が使えるんです。

でも、「どうやって申請すればいいの?」「採択されるコツはあるの?」そんな疑問を持つ方も多いはず。

この記事では、補助金申請の秘訣を詳しく解説します。

被害の具体的な証拠を準備し、地域への貢献をアピールする方法など、採択率アップの5つのコツをお教えします。

これを読めば、あなたもきっと効果的な対策を実現できるはずです。

さあ、一緒にハクビシン被害からの解放を目指しましょう!

【もくじ】

ハクビシン対策の補助金申請!知っておくべき重要ポイント

補助金の種類と対象!自治体ごとに異なる制度に注意

ハクビシン対策の補助金は、自治体によって種類や対象が大きく異なります。申請前に自分の地域の制度をしっかり確認しましょう。

「えっ、補助金ってもらえるの?」そう思った方も多いのではないでしょうか。

実は、ハクビシン対策には様々な補助金制度があるんです。

でも、ちょっと待ってください。

「どの補助金が使えるの?」「うちは対象になるのかな?」そんな疑問が湧いてきますよね。

実は、補助金の種類や対象は自治体ごとにガラッと変わるんです。

例えば、ある市では個人宅の防護柵設置に補助金が出るのに、隣の町では農家さんだけが対象だったり。

「えー、そんなに違うの?」ってびっくりしちゃいますよね。

だから、まず大切なのは自分の住む地域の制度をしっかり調べること。

具体的には、こんな情報をチェックしましょう。

- どんな種類の補助金があるか

- 誰が申請できるのか(個人、農家、団体など)

- 対象となる対策は何か(防護柵、捕獲器、忌避剤など)

- 補助金の金額や割合はいくらか

- 申請の期限はいつまでか

大丈夫です。

市役所や町役場の農林課や環境課に電話してみるのが一番確実。

「ハクビシン対策の補助金について教えてください」って聞けば、親切に教えてくれますよ。

制度をよく理解して申請すれば、対策費用をグッと抑えられるかもしれません。

「よーし、しっかり調べて賢く申請しよう!」そんな気持ちで、補助金制度の情報収集から始めてみましょう。

申請に必要な書類「チェックリスト」で漏れを防ぐ!

補助金申請に必要な書類は意外と多いもの。チェックリストを作って、提出書類の漏れを防ぎましょう。

「いよいよ補助金申請!」と意気込んでも、必要書類が足りなくてガッカリ…なんてことにならないよう、しっかり準備が大切です。

でも、「どんな書類が必要なんだろう?」って不安になりますよね。

実は、補助金申請にはたくさんの書類が必要なんです。

「えー、そんなにあるの?」って驚くかもしれません。

でも大丈夫。

チェックリストを作れば、きっちり準備できますよ。

では、どんな書類が必要なのか、よくある例を見てみましょう。

- 補助金申請書(自治体指定の様式)

- 被害状況の証拠写真

- 対策計画書

- 見積書(対策費用の明細)

- 住民票や印鑑証明書

- 通帳のコピー(振込先口座の確認用)

- 納税証明書(滞納がないことの証明)

でも、焦らないでください。

これらをチェックリストにして、一つずつ確認していけばOKです。

特に注意したいのが、被害状況の証拠写真。

「どんな写真を撮ればいいの?」って悩むかもしれません。

大切なのは、被害の全体像と詳細両方がわかる写真です。

例えば、畑全体の様子と、かじられた野菜のアップ写真を撮るといいでしょう。

それから、対策計画書も重要です。

「何を書けばいいの?」って迷うかもしれませんが、具体的な対策内容と期待される効果を明確に書きましょう。

図や表を使うと、より分かりやすくなりますよ。

「よし、これで準備バッチリ!」そんな気持ちで、チェックリストを片手に書類を揃えていきましょう。

漏れがなければ、スムーズな申請ができるはずです。

被害状況の具体的な記録が採択率アップのカギ!

補助金申請の採択率を上げるには、被害状況の具体的な記録が決め手です。数値や写真を使って、被害の深刻さをしっかりアピールしましょう。

「申請したのに、却下されちゃった…」なんて悲しい結果にならないよう、採択率アップの秘訣をお教えします。

実は、被害状況をどれだけ具体的に記録できているかが、採択のカギを握っているんです。

「えっ、具体的ってどういうこと?」って思いますよね。

簡単に言えば、誰が見てもハッキリわかる形で被害を示すことです。

数字や写真を使って、グラフィカルに表現するのがポイントです。

では、具体的にどんな記録を取ればいいのか、見ていきましょう。

- 被害の日時と場所を正確に記録

- 被害にあった作物の種類と量を数値化

- 被害額を具体的に計算(例:トマト100個×100円=10,000円の被害)

- 被害前と被害後の写真を比較できるように撮影

- 被害の経過を時系列で整理(例:3月に初めて被害、6月に被害が2倍に拡大)

でも、これらの情報があれば、審査する側も「ああ、こんなに深刻な被害があったんだ」とすぐに理解できるんです。

特に効果的なのが、ビフォーアフターの写真です。

例えば、実りの良かったトマト畑と、ハクビシンに荒らされた後の畑を並べて見せれば、一目で被害の大きさが伝わりますよ。

それから、被害の推移をグラフ化するのもおすすめです。

「最初は小さかった被害が、どんどん大きくなっている」ということが視覚的に分かれば、対策の緊急性も伝わります。

「よし、これで採択率アップだ!」そんな気持ちで、丁寧に被害記録を取っていきましょう。

具体的な記録があれば、きっと審査する側の心に響くはずです。

補助金申請は「早めの行動」が成功への近道!

補助金申請は、早め早めの行動が大切です。準備に時間がかかるので、被害を確認したらすぐに動き出しましょう。

「補助金、申請しようかな」と思ったら、すぐに行動に移すことが大切です。

なぜって?

実は、補助金申請には意外と時間がかかるんです。

「えっ、そうなの?」って驚く人も多いかもしれません。

でも、考えてみてください。

被害状況の記録、必要書類の準備、申請書の作成…。

どれも一朝一夕にはいきませんよね。

そして、申請期限もあるんです。

「ギリギリになって焦った!」なんて事態は避けたいですよね。

では、どんなスケジュールで動けばいいのか、見ていきましょう。

- 被害を確認したら、すぐに自治体に問い合わせる

- 補助金の種類と申請条件を確認する

- 必要書類のリストを作成し、準備を始める

- 被害状況の記録と写真撮影を継続的に行う

- 対策計画を立て、見積もりを取る

- 申請書の下書きを作成し、内容を確認する

- 不明点があれば、再度自治体に問い合わせる

- 全ての書類が揃ったら、早めに申請する

そうなんです。

だからこそ、早め早めの行動が大切なんです。

特に注意したいのが、申請期限です。

「まだ大丈夫」と思っていたら、気づいたら締め切り直前…なんてことになりかねません。

自治体によっては、年に1回しか申請を受け付けないところもあるんです。

それから、予算枠にも気をつけましょう。

「補助金の予算って限りがあるの?」って思う人もいるかもしれません。

実は、先着順で予算が決まっていることも。

早く申請した人から採択されていくんです。

「よし、明日からさっそく動き出そう!」そんな気持ちで、早めの行動を心がけてください。

準備に時間をかけられれば、より充実した申請書が作れるはずです。

そして、それが採択への近道になるんです。

虚偽申告は絶対NG!正直な報告が信頼関係の基本

補助金申請で最も大切なのは、正直な報告です。虚偽申告はペナルティの対象になる可能性があります。

信頼関係を築くためにも、正確な情報を提供しましょう。

「もっと補助金をもらえないかな…」そんな気持ちから、つい被害を大げさに報告したくなることもあるかもしれません。

でも、ちょっと待ってください!

それは絶対にやってはいけません。

なぜなら、虚偽申告は重大な問題を引き起こす可能性があるんです。

「えっ、そんなに深刻なの?」って思いますよね。

実は、虚偽申告は単なる倫理的な問題だけでなく、法的な問題にもなりかねないんです。

補助金の不正受給は、罰金や返還命令の対象になることもあります。

では、どうして正直な報告が大切なのか、具体的に見ていきましょう。

- 信頼関係の構築:正直な報告が自治体との良好な関係を築く基礎になります

- 将来の申請にも影響:虚偽申告が発覚すると、将来の申請も受け付けてもらえなくなる可能性があります

- 実態に即した対策:正確な情報があってこそ、適切な対策が立てられます

- 地域全体の利益:限りある補助金を公平に分配することで、地域全体の被害対策が進みます

- 良心の呵責:嘘をつくことでの精神的なストレスも避けられます

しかし、それは危険です。

小さな嘘が大きな問題に発展することもあるんです。

特に注意したいのが、被害状況の報告です。

「ちょっと多めに報告しちゃおう」なんて考えは絶対にNG。

写真や数値で裏付けられる、正確な情報だけを報告しましょう。

それから、対策計画も現実的なものを立てることが大切です。

「できもしない大規模な対策を計画」なんてことは避けましょう。

実行可能で効果的な計画を立てることが、信頼を得る近道です。

「正直者が馬鹿を見る」なんて言葉もありますが、補助金申請に関しては違います。

正直な報告こそが、長期的な信頼関係を築き、継続的な支援を受けられる基礎になるんです。

「よし、ありのままを報告しよう!」そんな気持ちで、正直な申請を心がけましょう。

補助金を最大限活用!効果的なハクビシン対策の進め方

補助金で購入できる防護設備vs自己負担での対策

補助金を活用すれば、より高性能な防護設備を導入できます。自己負担だけでなく、補助金も上手に使って効果的な対策を立てましょう。

「補助金って、どんな設備に使えるの?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実は、補助金を活用すると、思った以上に本格的な防護設備が手に入るんです。

例えば、自己負担だけだと100センチメートルの柵しか設置できなかったのに、補助金を使えば200センチメートルの高性能な柵が設置できるかもしれません。

「えっ、そんなに違うの?」って驚くかもしれませんね。

では、具体的にどんな設備が補助金の対象になるのか、見てみましょう。

- 高性能な電気柵

- 丈夫な金網フェンス

- センサー付きの自動散水装置

- 高輝度のセンサーライト

- 音波発生装置

これらは自己負担だけだと高額すぎて手が出ないものも多いんです。

でも、ちょっと待ってください。

「補助金があるから何でも買えばいいってわけじゃないよね?」そう、その通りです。

大切なのは、自分の状況に合った設備を選ぶこと。

例えば、小さな家庭菜園なら、大規模な電気柵は必要ないかもしれません。

それに、補助金で購入した設備は維持費も考えなきゃいけません。

「せっかく買ったのに、維持費が払えなくて使えない…」なんて悲しいことにならないよう、長期的な視点で計画を立てましょう。

補助金と自己負担、どちらもバランスよく活用することで、より効果的で持続可能な対策が可能になります。

「よーし、賢く使って、ハクビシンに負けない防御線を作るぞ!」そんな気持ちで、最適な設備選びに挑戦してみてください。

短期的な対策と長期的な対策!両方の視点が重要

ハクビシン対策は、目先の対応と将来を見据えた計画の両方が必要です。短期と長期、両方の視点でバランスの取れた対策を立てましょう。

「とにかく早く何とかしたい!」そんな気持ちはよくわかります。

でも、ちょっと待ってください。

目先の対応だけでは、問題の根本解決にはならないかもしれません。

かといって、長期的な対策だけでは、今の被害を防げません。

どうすればいいのでしょうか?

実は、短期的な対策と長期的な対策、両方をうまく組み合わせるのが秘訣なんです。

「えっ、そんな難しいことできるの?」って思うかもしれません。

でも大丈夫、具体例を見ていけば、きっと理解できますよ。

まずは、短期的な対策と長期的な対策の例を見てみましょう。

- 短期的な対策:

- 忌避剤の散布

- 音や光による追い払い

- 簡易的な柵の設置

- 長期的な対策:

- 高性能な電気柵の導入

- 家屋の隙間を完全に塞ぐ改修工事

- 地域ぐるみの環境整備

短期的な対策はすぐに効果が出るけど、効果が続かない。

一方、長期的な対策は時間がかかるけど、持続的な効果が期待できるんです。

では、これらをどう組み合わせればいいのでしょうか。

例えば、こんな計画はどうでしょう。

- まず忌避剤を散布して、緊急的な被害を抑える

- 同時に、電気柵の設置計画を立てる

- 電気柵が設置されるまでの間、定期的に忌避剤を使い続ける

- 電気柵設置後は、忌避剤の使用頻度を減らしつつ、効果を観察

- 長期的には、地域全体での環境整備を提案・実施

この方法なら、目先の対応もしつつ、将来を見据えた対策も立てられるんです。

補助金を申請する際も、このような短期・長期両方の視点を盛り込んだ計画を提案すると、採択されやすくなるかもしれません。

「よし、バランスの取れた対策で、ハクビシンに完勝だ!」そんな気持ちで、計画を立ててみてはいかがでしょうか。

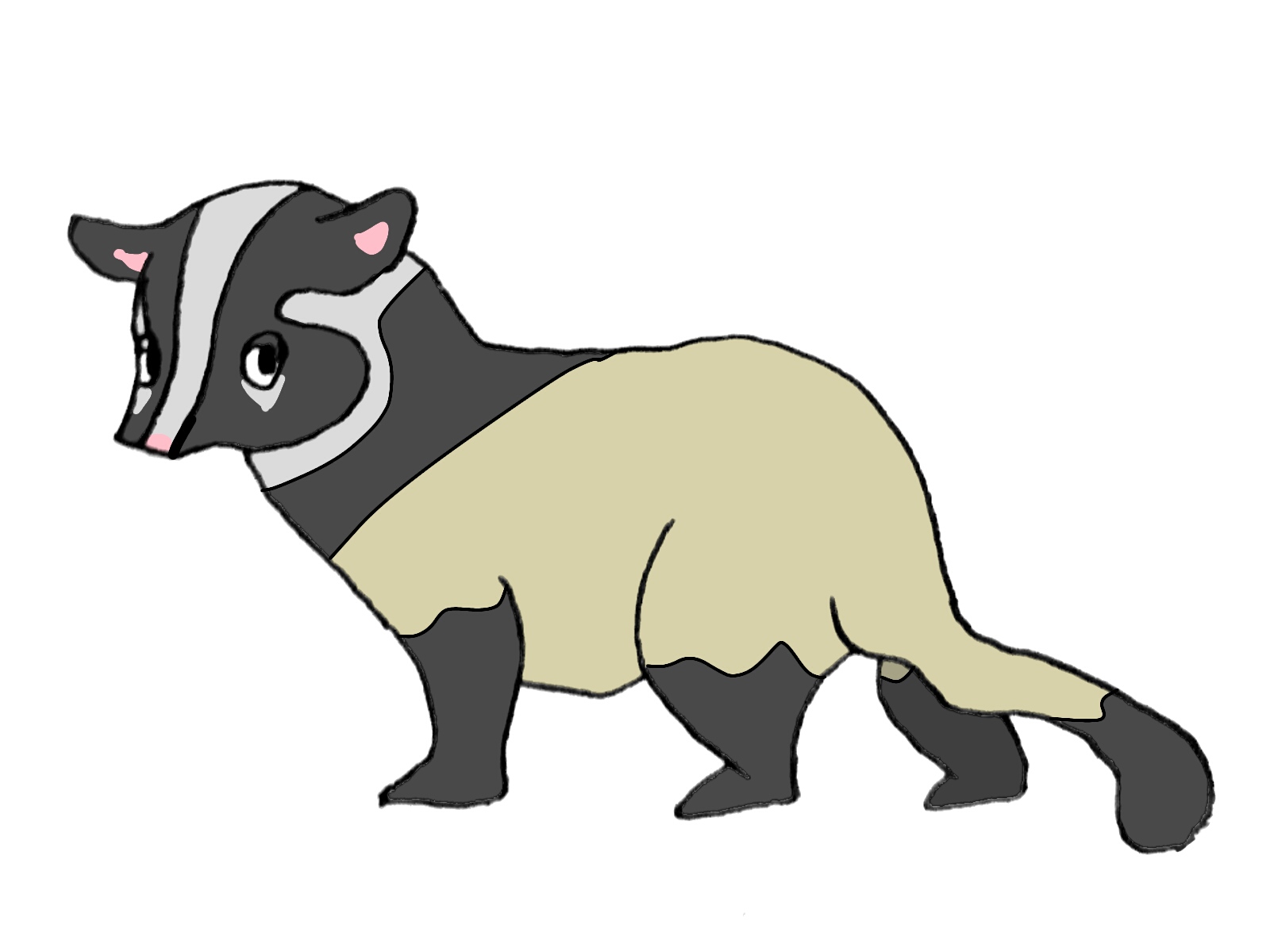

ハクビシンの生態を知る vs 闇雲な対策を行う

ハクビシン対策の成功の鍵は、その生態をよく理解すること。闇雲に対策を行うのではなく、ハクビシンの特性に合わせた効果的な方法を選びましょう。

「とにかく何でもいいから対策しなきゃ!」そんな焦りの気持ち、よくわかります。

でも、ちょっと待ってください。

闇雲に対策を行っても、効果が出ないどころか、逆効果になることだってあるんです。

「えっ、そうなの?」って驚くかもしれませんね。

実は、ハクビシン対策で大切なのは、まずその生態をしっかり理解すること。

「でも、なんでそんなに重要なの?」って思いますよね。

それは、ハクビシンの特性を知ることで、的確な対策が立てられるからなんです。

では、ハクビシンの主な特性と、それに合わせた効果的な対策を見てみましょう。

- 夜行性:

- センサーライトの設置

- 夜間の音による追い払い

- 高い運動能力:

- 2メートル以上の高さの柵

- 滑りやすい素材の利用

- 鋭い嗅覚:

- 強い香りの忌避剤の使用

- 生ごみの適切な処理

- 繁殖期(春と秋):

- この時期の見回り強化

- 巣作り場所の封鎖

これらの対策は、ハクビシンの生態を理解しているからこそ効果的なんです。

例えば、ハクビシンが夜行性だと知らずに、昼間だけ対策をしても意味がありません。

「ガッカリ…」ですよね。

逆に、夜行性を理解していれば、夜間にセンサーライトを設置するという効果的な対策が立てられるんです。

また、ハクビシンの繁殖期を知っていれば、その時期に特に注意を払うことができます。

「そうか、いつでも同じじゃないんだ!」って気づきがあるはずです。

補助金申請の際も、このようなハクビシンの生態に基づいた対策計画を提案すると、より説得力が増すでしょう。

「よし、ハクビシンのことをもっと知って、賢い対策を立てるぞ!」そんな気持ちで、生態学習から始めてみてはいかがでしょうか。

知識が増えれば増えるほど、効果的な対策が見えてくるはずです。

地域ぐるみの対策 vs 個人での対策!効果の違いは歴然

ハクビシン対策は、個人で行うより地域ぐるみで取り組む方がはるかに効果的です。近所と協力して、広範囲で一斉に対策を行いましょう。

「うちだけしっかり対策すれば大丈夫でしょ?」そう思っている方、ちょっと待ってください。

実は、ハクビシン対策は個人で頑張るより、地域全体で取り組む方が断然効果的なんです。

「えっ、そうなの?」って驚く方も多いかもしれません。

なぜ地域ぐるみの対策が効果的なのか、具体的に見ていきましょう。

- 広範囲での環境整備:

ハクビシンの活動範囲は広いので、一軒だけ対策しても、隣の家に移動するだけかもしれません。

地域全体で取り組めば、ハクビシンの居場所をなくせます。 - 情報共有の効果:

「隣の家で見かけた」「〇〇の対策が効いた」など、貴重な情報を共有できます。

これにより、より効果的な対策が立てられるんです。 - 費用の削減:

例えば、防護柵を地域全体で設置すれば、個人で設置するより安く済むことが多いんです。

「おっ、これは嬉しい!」って思いませんか? - 補助金の獲得しやすさ:

地域ぐるみの取り組みは、個人の申請より補助金が採択されやすい傾向があります。 - 継続的な取り組み:

個人だと疲れて途中で諦めてしまいがちですが、地域で取り組めば長続きします。

では、具体的にどんな地域ぐるみの対策ができるのか、いくつか例を挙げてみましょう。

- 地域全体での一斉清掃活動

- ハクビシンの目撃情報マップの作成

- 共同での大規模防護柵の設置

- 地域ぐるみでの餌やり禁止ルールの設定

- 定期的な勉強会や対策会議の開催

もちろん、地域ぐるみの対策を始めるのは簡単ではありません。

「ご近所さんに声をかけるのって、ちょっと勇気がいるな…」そんな気持ち、よくわかります。

でも、一歩踏み出す価値は十分にあるんです。

まずは、近所の仲の良い人から声をかけてみましょう。

「実は、うちもハクビシンで困ってるんだよね」なんて共通の悩みが見つかるかもしれません。

そこから少しずつ輪を広げていけば、きっと大きな力になりますよ。

「よし、勇気を出して声をかけてみよう!」そんな気持ちで、地域ぐるみの対策の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

きっと、予想以上の効果が得られるはずです。

費用対効果を考えた計画が補助金活用の鍵!

補助金を最大限に活用するには、費用対効果を考えた計画立案が不可欠です。投資額に見合う効果が期待できる対策を選び、具体的な数字で示すことが大切です。

「補助金があるから、とりあえず高い設備を入れよう」なんて考えていませんか?

ちょっと待ってください。

実は、補助金を有効活用するカギは、費用対効果をしっかり考えた計画を立てることなんです。

「えっ、そんなの難しそう…」って思うかもしれません。

でも大丈夫、具体的に見ていけば、きっと理解できますよ。

まず、費用対効果を考えるってどういうことか、簡単に説明しましょう。

つまり、「かけたお金に見合う効果が得られるか」を考えることです。

例えば、10万円の設備を導入して、被害が5万円分減るなら、費用対効果はあまり良くありません。

でも、10万円の投資で50万円分の被害が防げるなら、それは素晴らしい費用対効果ですよね。

では、具体的にどう費用対効果を考えればいいのか、ステップを見ていきましょう。

- 現在の被害額を把握する:

例えば、「年間で果樹被害が30万円、家屋修繕費が20万円」といった具合に、具体的な数字で把握します。 - 対策にかかる費用を算出する:

設備の導入費用だけでなく、維持費も含めて計算しましょう。

「電気柵の設置に50万円、年間の電気代と点検費用で5万円」といった具合です。 - 期待される効果を予測する:

「電気柵の導入で果樹被害が80%減少」「家屋侵入がゼロになる」など、できるだけ具体的に予測します。 - 費用と効果を比較する:

例えば、「55万円の投資で、年間40万円の被害が防げる」と計算できれば、数年で元が取れる計算になります。

補助金申請の際は、このような費用対効果の計算結果を具体的に示すことが重要です。

「ふむふむ、でもどう書けばいいの?」って思うかもしれません。

そこで、申請書での記載例を見てみましょう。

- 「本対策により、年間50万円の被害を5万円以下に抑えることが期待できます。初期投資60万円(うち補助金40万円)で、3年目には累積の被害軽減額が投資額を上回り、長期的に大きな効果が見込まれます。」

「よし、これなら説得力がありそう!」そう思いませんか?

費用対効果を考えた計画は、単に補助金を獲得しやすくなるだけでなく、実際の対策の効果も高めてくれます。

「ハクビシン対策、ただやるんじゃなくて、賢くやろう!」そんな気持ちで、費用対効果を考えた計画づくりに挑戦してみてください。

きっと、より効果的な対策が実現できるはずです。

採択率アップ!補助金申請書の作成テクニック

被害の具体的数値化!写真や図表で視覚的にアピール

補助金申請書の採択率を上げるには、被害を具体的に数値化し、写真や図表で視覚的に訴えることが効果的です。審査員の心に響く、説得力のある申請書を作りましょう。

「どうすれば申請が通りやすくなるんだろう?」そんな不安を抱えている方、多いのではないでしょうか。

実は、申請書の採択率を上げる秘訣があるんです。

それは、被害を具体的に数値化し、視覚的にアピールすること。

「えっ、そんなことで変わるの?」って思うかもしれませんね。

でも、考えてみてください。

数字や写真があれば、審査する側も被害の深刻さがひと目で分かるんです。

「なるほど、これは大変そうだ」と、心を動かすことができるんです。

では、具体的にどうすればいいのか、見ていきましょう。

- 被害額を明確に:

例えば、「果樹園の被害額は年間50万円」と具体的な金額を示します。 - 被害の頻度を数値化:

「週に3回の頻度でハクビシンの侵入を確認」といった具合に。 - 写真で被害を可視化:

かじられた果物や、侵入された家屋の様子を写真で示します。 - 被害の推移をグラフ化:

過去3年間の被害額の推移を折れ線グラフにするなど。 - 地図で被害範囲を表現:

被害が広がっている様子を地図上に示すと効果的です。

特に効果的なのが、ビフォーアフター写真です。

例えば、ハクビシンに荒らされる前の美しい果樹園と、荒らされた後のぼろぼろの果樹園。

この対比は、被害の深刻さを如実に物語ります。

それから、被害マップを作るのもおすすめ。

地域全体の被害状況が一目で分かり、「ここまで広がっているのか」と危機感を感じてもらえます。

こうした工夫をすることで、「ただの数字の羅列」から「心に響く説得力のある申請書」に変わるんです。

「よし、私も工夫してみよう!」そんな気持ちで、視覚に訴える申請書作りに挑戦してみてください。

きっと、審査員の心を動かす力強い申請書ができるはずです。

地域への貢献度をアピール!採択率が大幅アップ

補助金申請の採択率を上げるには、地域への貢献度をアピールすることが効果的です。ハクビシン対策が地域全体にもたらす好影響を具体的に示しましょう。

「え?地域への貢献?ハクビシン対策と何の関係があるの?」って思う方もいるかもしれませんね。

でも、実は大きな関係があるんです。

なぜなら、補助金は「公共の利益」のために使われるものだからです。

つまり、あなたの対策が地域全体にも良い影響を与えることをアピールできれば、採択される可能性がグンと高まるんです。

「へー、そうだったんだ!」って気づきがありませんか?

では、どんな点をアピールすればいいのか、具体例を見ていきましょう。

- 農業生産性の向上:

「ハクビシン被害が減ることで、地域全体の農作物の収穫量が20%増加する見込み」 - 観光への好影響:

「美しい果樹園が復活し、観光客の増加が期待できる」 - 地域の安全性向上:

「ハクビシンの減少で、夜間の事故リスクが低下する」 - 環境保護への貢献:

「生態系のバランスを取り戻し、在来種の保護につながる」 - 地域コミュニティの活性化:

「対策を通じて住民の交流が増え、地域の絆が深まる」

特に効果的なのが、数値を使ったアピールです。

例えば、「この対策により、地域の農業生産額が年間1000万円増加する見込み」といった具合に。

具体的な数字があると、説得力がグッと増すんです。

それから、地域の特色を活かしたアピールも忘れずに。

例えば、観光地なら「名物の果物が守られ、観光客の満足度向上につながる」といった具合です。

こうしたアピールをすることで、「単なる個人的な問題解決」ではなく、「地域全体の発展につながる重要な取り組み」として認識してもらえるんです。

「よし、地域のために頑張ろう!」そんな気持ちで、地域貢献度をアピールした申請書を作ってみてはいかがでしょうか。

きっと、審査員の心に強く響くはずです。

複数年計画の提案!長期的視点で信頼を獲得

補助金申請の採択率を上げるには、複数年にわたる長期的な対策計画を提案することが効果的です。一時的な対策ではなく、持続可能な解決策を示すことで、審査員の信頼を獲得しましょう。

「えっ、複数年計画?そんな先のこと考えられるの?」って思う方もいるかもしれませんね。

でも、実はこれがとても大切なんです。

なぜなら、ハクビシン対策は一朝一夕には解決できない問題だからです。

長期的な視点を持った計画を提案することで、「この人は本気で取り組む気がある」と審査員に印象づけることができるんです。

「なるほど、そういうことか!」って納得できませんか?

では、どんな風に複数年計画を立てればいいのか、具体例を見てみましょう。

- 1年目:

「被害状況の詳細調査と、緊急的な防護柵の設置」 - 2年目:

「本格的な電気柵の導入と、地域住民への啓発活動」 - 3年目:

「環境整備による生息地の分離と、効果検証」 - 4年目:

「成功事例の地域全体への展開と、新技術の導入検討」 - 5年目:

「総合的な評価と、次の5年間の計画策定」

特に効果的なのが、各年度の具体的な目標設定です。

例えば、「2年目終了時点で被害を50%削減」といった具合に。

明確な目標があると、計画の実現可能性が高く評価されるんです。

それから、柔軟性を持たせた計画も重要です。

「状況に応じて3年目以降の計画を見直す」といった一文を入れておくと、現実的な姿勢をアピールできます。

こうした長期計画を提案することで、「一時的な対策」ではなく「持続可能な解決策」を示すことができるんです。

「よし、腰を据えて取り組むぞ!」そんな決意を込めて、複数年計画を立ててみてはいかがでしょうか。

きっと、審査員の信頼を勝ち取る力強い申請書になるはずです。

環境保護の観点を盛り込み!付加価値をつける

補助金申請の採択率を上げるには、環境保護の観点を盛り込むことが効果的です。ハクビシン対策が生態系のバランス維持にも貢献することをアピールし、申請書に付加価値をつけましょう。

「えっ、ハクビシン対策が環境保護につながるの?」って思う方もいるかもしれませんね。

でも、実はとても深い関係があるんです。

適切な対策は、ハクビシンと人間の共生を可能にし、生態系全体のバランスを保つことにつながるんです。

環境保護の視点を盛り込むことで、「単なる被害対策」から「持続可能な環境づくり」へと、申請の意義が大きく広がります。

「なるほど、そういう見方もあるんだ!」って新しい発見がありませんか?

では、具体的にどんな点をアピールすればいいのか、見ていきましょう。

- 生物多様性の維持:

「ハクビシンの適切な個体数管理により、他の野生動物との共存が可能に」 - 農薬使用の削減:

「物理的な防護策により、有害な化学物質の使用を最小限に」 - 自然環境の保全:

「緩衝地帯の設置で、ハクビシンの生息地と人間の生活圏を分離」 - 環境教育の機会創出:

「対策を通じて、地域の子どもたちに生態系について学ぶ機会を提供」 - 持続可能な農業の推進:

「環境に配慮した対策で、長期的に安定した農業生産を実現」

特に効果的なのが、具体的な数値目標です。

例えば、「この対策により、3年以内に農薬使用量を30%削減」といった具合に。

明確な目標があると、環境への貢献度がより説得力を持ちます。

それから、地域の特色を活かした環境保護案も忘れずに。

例えば、山間部なら「森林生態系の保全につながる」といったアピールができます。

こうした環境保護の視点を盛り込むことで、申請書の価値がグンと高まるんです。

「よし、環境にも優しい対策を考えよう!」そんな気持ちで、環境保護の観点を取り入れた申請書作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

きっと、審査員の心に強く響く、説得力のある申請書ができるはずです。

過去の成功事例を研究!採択されやすい申請書の特徴

補助金申請の採択率を上げるには、過去の成功事例を研究することが非常に効果的です。採択された申請書の特徴を把握し、そのエッセンスを自分の申請書に取り入れましょう。

「え?他の人の申請書を見ていいの?」って思う方もいるかもしれませんね。

大丈夫です。

多くの自治体では、過去に採択された申請書を参考資料として公開しているんです。

これを活用しない手はありません。

成功事例を研究することで、「審査員が重視するポイント」や「効果的な表現方法」が見えてくるんです。

「なるほど、こういう書き方をすればいいのか!」という発見がきっとあるはずです。

では、採択されやすい申請書にはどんな特徴があるのか、具体的に見ていきましょう。

- 明確な目的設定:

「3年以内にハクビシンの被害を80%削減する」など、具体的な数値目標が示されている。 - 詳細な現状分析:

被害の種類、頻度、金額などが細かく記載されている。 - 具体的な実施計画:

「いつ」「どこで」「何を」「どのように」行うかが明確に書かれている。 - 費用対効果の明示:

投資額に対して、どれだけの効果が期待できるかが数字で示されている。 - 地域全体への波及効果:

個人や一企業だけでなく、地域全体にどんな好影響があるかが記述されている。

これらの特徴を踏まえて、自分の申請書を見直してみましょう。

例えば、目標設定が曖昧だったら、具体的な数値を入れてみる。

現状分析が不足していたら、もっと詳しいデータを盛り込んでみる。

そんな風に、一つずつ改善していけば、採択されやすい申請書に近づいていくんです。

特に効果的なのが、ビジュアル資料の活用です。

成功事例を見ると、グラフや図表、写真などを上手に使っていることが多いんです。

「百聞は一見に如かず」というように、視覚的な情報は非常に説得力があります。

それから、論理的な構成も重要です。

「現状の問題点」→「対策の内容」→「期待される効果」→「長期的な展望」といった流れで、ストーリー性を持たせると読みやすくなります。

こうした成功事例の特徴を取り入れることで、自分の申請書もグッとレベルアップするんです。

「よし、私も成功事例に負けない申請書を作るぞ!」そんな気持ちで、過去の成功例を参考にしながら、自分なりの工夫を加えた申請書作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

きっと、審査員を唸らせる素晴らしい申請書ができあがるはずです。